|

|

|

La Funivia del Faito (Paragrafo tratto dal volume in figura) di Andrea Cozzolino |

|

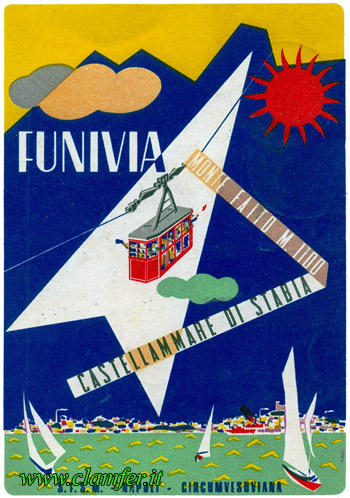

Una simpatica cartolina-manifesto delle S.F.S.M. pubblicizza la funivia del Faito. (coll. A. Cozzolino) Il monte Faito: le vicende storiche La zona dei dintorni di Napoli è senz’altro una delle meraviglie del nostro pianeta, sia dal punto di vista naturale che da quello storico ed architettonico. Ricca di resti archeologici dell’età greca e romana, nonché di insigni monumenti di epoche a noi più vicine, la città di Napoli è circondata da altri importantissimi siti archeologici universalmente conosciuti (Baia, Capri, Cuma, Ischia, Ercolano, Miseno, Oplonti, Pompei, Pozzuoli e Stabia solo per citarne alcuni, in rigoroso ordine alfabetico), da città d’arte, ma anche da zone paesaggisticamente incomparabili come quella vulcanica dei Campi Flegrei (in particolare ricordiamo il Monte Nuovo, la Solfatara, Capo Miseno e i laghi d’Averno, di Lucrino, del Fusaro e di Miseno), e, ancora, dalle isole di Capri, Ischia e Precida, dalla penisola sorrentina e dal Vesuvio. Oltre al magico Vulcano, però, un’altra montagna incombe sulle rive del golfo di Napoli, all’altezza di Castellammare di Stabia, agli inizi della penisola sorrentina: si tratta del Monte Faito (così nominato dai faggeti che ne ricoprono le pendici), appartenente alla catena dei Monti Lattari, che raggiunge la ragguardevole altezza di 1278 metri s.l.m. in corrispondenza della Punta San Michele, su cui sorge l’omonimo Santuario. Ricco di boschi secolari, dalla sua vetta è possibile ammirare un panorama ben più ampio di quello offerto dal Vesuvio, essendo possibile volgere lo sguardo, oltre che verso Napoli, il suo Golfo e la Terra di Lavoro, anche verso il Golfo di Salerno e, nelle giornate più limpide, il più lontano Cilento. A differenza del Vesuvio, il Faito fu in passato meno sfruttato come meta di viaggi, sia a causa della presenza del più interessante (anche dal punto di vista scientifico) “vicino” sia per la più difficile accessibilità del suo territorio. Tuttavia, il Faito fu ugualmente importante per gli abitanti di Napoli e provincia in quanto intensamente utilizzato per la produzione di... neve, finché non fu possibile realizzare industrialmente il ghiaccio. Questa, raccolta in grandi fosse, protette con pesanti coperture di tela di sacco, veniva poi inviata a Napoli via mare. Per il trasporto di questa “preziosa” materia prima verso il porto di Castellammare fu poi costruita anche una teleferica (di cui alcune tracce sono ancora visibili sul fianco della montagna). Nel secondo dopoguerra, comunque, crebbe anche il movimento turistico diretto verso la montagna stabiese, sebbene ancora non fosse ancora facile all’epoca (e non lo è tutt’ora) raggiungere la sua cima per via ordinaria. In questo panorama di utilizzazione del Monte Faito come zona turistica si erano già da tempo inserite anche le S.F.S.M. (Strade Ferrate Secondarie Meridionali, la Società che gestiva la ferrovia Circumvesuviana), non nuova a tali attività, grazie alla gestione degli impianti vesuviani ed alla vicinanza delle sue stazioni con i siti archeologici di Ercolano e Pompei e che dal 1934 raggiungeva, con la sua rete ferroviaria (linea da Torre Annunziata, in corso di prolungamento verso Sorrento), la cittadina di Castellammare. Le S.F.S.M. - soprattutto per iniziativa dell’ing. Ivo Vanzi, all’epoca Amministratore della Società e grande estimatore delle potenzialità turistiche del Faito - realizzarono in prossimità della vetta del Faito un vero e proprio villaggio turistico, dotato di simpatiche villette e di confortevoli alberghi, sfruttati anche nella stagione sfavorevole per la possibilità di praticare alcuni sport invernali. Per non dire della creazione di un maneggio - in breve diventato assai noto e frequentato - che consentiva la pratica dell’equitazione. Non meraviglia perciò che, nel 1950, le S.F.S.M. abbiano affidato alla Ditta specializzata Ceretti & Tanfani il compito di progettare e successivamente costruire una funivia che da Castellammare raggiungesse la cima del Monte Faito, dopo aver presentato domanda di Concessione al competente Ministero l’8 giugno del 1949. La risposta del Ministero porta la data del 24 ottobre sempre del 1949 e con essa si dava una approvazione di massima per la realizzazione dell’impianto. La prima funivia Nasceva, così, il secondo impianto funiviario del sud Italia, distante solo pochi chilometri dal primo, realizzato dalla stessa Ceretti & Tanfani nel 1939-40, quello che, a Napoli, collegava la Mostra d’Oltremare (Fuorigrotta) con la collina di Posillipo. Il progetto esecutivo fu presentato dalla Ceretti & Tanfani nel gennaio del 1951 e (con molta probabilità, almeno per quanto riguarda espropri e impianti fissi) nel corso dello stesso anno furono iniziati i lavori per la costruzione del nostro impianto. Infatti, la Concessione vera e propria fu redatta presso il Ministero dei Lavori pubblici solo il 7 febbraio del 1952 prevedendo l’avvio dei lavori entro tre mesi. Tempi ristretti, quindi, e difficili da rispettare, se si fosse dovuti partire dal nulla. Ulteriore “conferma”, poi, viene dalla data dell’inaugurazione, 24 agosto dello stesso anno, nel pieno della stagione estiva, sicuramente preceduta da collaudi e periodi di prova. Contestualmente all’inaugurazione, cominciò l’esercizio regolare; erano quaranta le persone che, in circa otto minuti e con frequenza ogni 15 minuti, potevano trasferirsi in montagna, magari per andare a prendere un po’ di fresco dopo la mattinata trascorsa in spiaggia.

Gran folla al Faito: è il giorno dell’inaugurazione della funivia! La vettura n. 1 reca sul frontale la bandiera tricolore (coll. A. Cozzolino). . Nei primi tempi il servizio copriva l’intero arco dell’anno, funzionando l’impianto anche nei periodi invernali. Il successo ottenuto fu subito notevole, grazie anche alla felicissima scelta della collocazione della stazione inferiore, sita all’interno dell’impianto ferroviario di Castellammare Centro della Vesuviana.

La vettura n. 1 del nuovo impianto pavesata a festa durante il viaggio inaugurale (coll. A. Cozzolino). La prima funivia del Faito presentava le seguenti caratteristiche: il percorso era costituito da due “vie” di corsa, distanziate fra di loro di 7 metri, realizzate con funi portanti in acciaio (tipo Ercole) aventi un diametro di 50 mm ed una resistenza unitaria media di 195 kg/mm2. Esse erano ancorate su tamburo alla stazione inferiore (motrice) e tese, grazie ad appositi contrappesi, nella stazione superiore. Sulle funi portanti scorrevano i carrelli, ai quali, tramite appositi tralicci, erano collegate le cabine. Questi, dotati da 12 ruote in acciaio montate su bilancieri e guarnite in gomma, erano costituiti da una sospensione in ferro saldato completata da una piattaforma di ispezione. Per ridurre le oscillazioni delle cabine le sospensioni erano collegate ai 4 carrelli tramite un ammortizzatore ad olio. Ogni carrello era dotato di due freni (posti a monte ed a valle rispetto alla mezzeria del carrello) agenti sulle stesse funi. Tale sistema consentiva di ottenere, grazie alla differenza di circa un minuto secondo fra l’attivazione del freno a monte e quella del freno a valle, frenature adeguate alle diverse condizioni di carico e pendenza.

La vettura n. 2 della prima funivia ritratta in prossimità della stazione inferiore, nei pressi della quale avrebbe provocato il tragico incidente del 15 agosto 1960 (coll. A. Cozzolino).

.

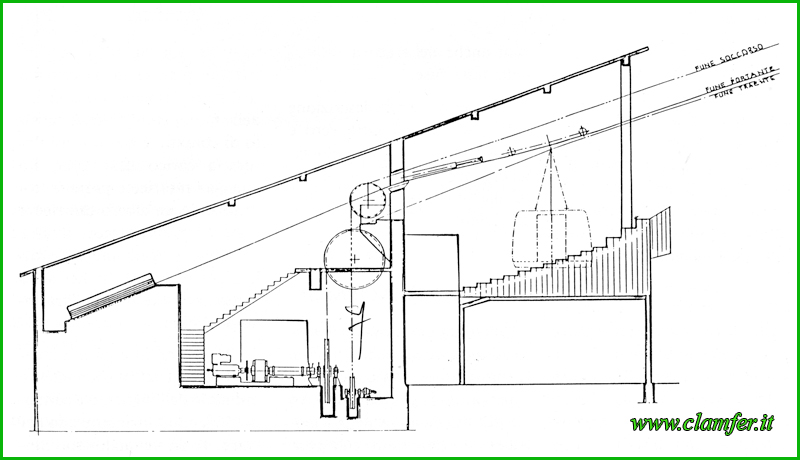

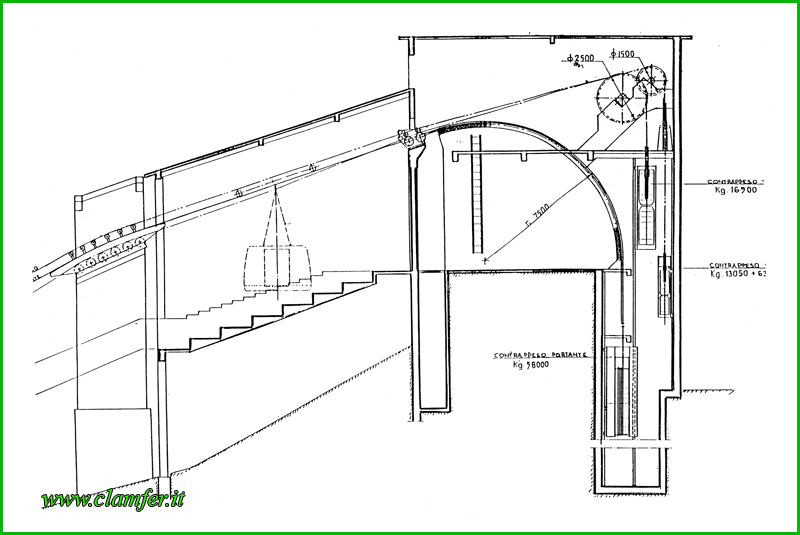

Prospetto degli impianti delle stazioni inferiore e superiore della funivia del Faito. La vetturetta raffigurata è (o vorrebbe essere!) quella del terzo impianto, ma i disegni - nel loro complesso - riproducono esattamente quelli della Ceretti e Tanfani risalenti al 1952 (Archivio E.A.V.). Ogni carrello esercitava sulla sua fune portante una forza di frenatura di circa 4.800 kg. In situazioni di emergenza i manovratori situati nelle cabine avevano la possibilità di intervenire su entrambi i freni o solo su quello di valle grazie a due apposite maniglie. Durante le fasi di frenatura, sia essa comandata dalla sala macchine o . dai singoli manovratori, si otteneva la disattivazione del motore (elettrico) dell’argano, cui veniva automaticamente tolta tensione, grazie ad un apposito comando situato sui carrelli ed attraverso una terza fune, di segnalazione soccorso, isolata elettricamente.

La stazione superiore della funivia del Faito. Accanto, sulla destra, il minibus OM Leoncino/Menarini che le S.R.S.M. acquistarono per consentire ai turisti di raggiungere il Santuario di S. Michele (coll. A. Cozzolino). Lungo l’asse della linea correva, poi, una fune telefonica (a trefoli, del diametro di 8 mm), sostenuta da apposite scarpe isolate, anch’essa, come le portanti, ancorata alla stazione inferiore e tesa, tramite contrappeso, a quella superiore, grazie alla quale era possibile inviare segnalazioni e comunicare fra le due stazioni. La stazione inferiore, costruita in cemento armato, accoglieva, oltre agli ambienti destinati ai viaggiatori, la sala macchine, il palco di manovra ed il tamburo di ancoraggio delle funi portanti. L’argano era composto da puleggia e contropuleggia, sulle quali si avvolgeva la fune traente inferiore del tipo a trefoli, collegante le due vetture lato valle ed avente un diametro di 21 mm; ogni trefolo era formato da 114 fili aventi, ognuno, una resistenza media di 210 kg/mm2. La fune, inoltre, era “rinviata” da due pulegge di ingresso, ad una gola guarnita in cuoio. La fune traente superiore, che collegava le due vetture lato monte, era dello stesso tipo ma con diametro diverso: 22,5 m. Oltre che dal motore elettrico principale, avente una potenza di 161 kW (220 HP), le pulegge motrici potevano ricevere il moto anche da un motore diesel di riserva, della potenza di 110 kW (150 HP). Vi era, poi, un terzo motore, elettrico da 14.7 kW (20 HP), utilizzato esclusivamente durante le operazioni di verifica dell’integrità delle funi traenti. L’argano di soccorso, azionabile tramite gli stessi motori di quello principale, era dotato di pulegge da 1,50 m di diametro con gole rivestite in cuoio. All’interno della stazione superiore, parimenti realizzata in cemento armato, si trovavano le pulegge di rinvio (ed i relativi tenditori) della fune traente superiore e della linea telefonica nonché le scarpe di deviazione (del tipo a carrelliera cosiddette “code di pavone”) delle due funi portanti. Per ridurre al minimo gli spostamenti delle vetture durante le operazioni di imbarco (e sbarco) dei viaggiatori, diminuendo anche la pendenza (in stazione) delle vie di corsa, tutte le funi -prima di entrare in stazione - erano deviate da un “cavalletto” posto subito prima della stazione superiore.

Vista dalla funivia della stazione inferiore dell’impianto, strategicamente realizzata all’interno del complesso della stazione di Castellammare di Stabia della ferrovia Circumvesuviana (foto di A. Bertagnin). Tre “cavalletti” di linea erano costruiti in cemento armato a struttura cellulare e, sulla loro sommità, erano installate le “scarpe” metalliche per il sostegno delle funi portanti. Sulle stesse scarpe, aventi un raggio di 32 m e lunghezze ragguardevoli (fino ai 12 m) erano fissati anche i rulli di sostegno e guida delle funi traenti e di soccorso. All’interno dei piloni erano state inserire scalette alla marinara, necessarie per raggiungere le scarpe in occasione di interventi di controllo e/o manutenzione; delle mensole per il sollevamento delle funi completavano la “dotazione”. Il quarto “cavalletto” di avanstazione, invece, del tipo a portale, fu costruito in carpenteria metallica e su di esso erano montati dei rulli aventi la funzione di sostegno delle funi traenti con lo scopo di evitare che, in particolari condizioni di avviamento, esse potessero assumere posizioni più basse del normale. Prima di riassumere, nella tabella che segue nella pagina a fianco, le principali caratteristiche tecniche di questo primo impianto, ricordiamo che le vetture erano state costruite dall’AVIS, un’industria locale.

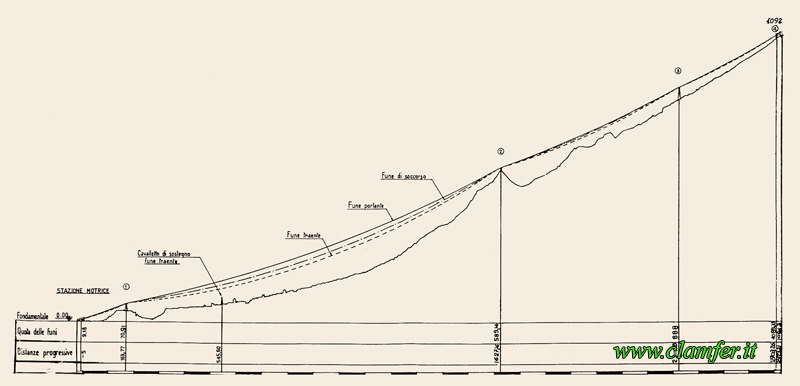

Profilo altimetrico della funivia del Faito (Archivio E.A.V.).

|