|

|

di Giuseppe De Palma |

|

|

La maggior parte degli autori, che si sono

occupati della storia della macchina a vapore, fanno

risalire questa invenzione all’antichità ad Erone di

Alessandria, chiamato anche Erone il Vecchio, filosofo e

inventore greco vissuto nel I secolo d.C.. Egli realizzò un

dispositivo che descrisse nel suo trattato sulla pneumatica:

la eolipila. Tale congegno, che sfruttava la forza del

vapore, permetteva di aprire le porte del tempio di Serapide

ad Alessandria quando il sacerdote accendeva il sacro fuoco

e può essere considerata uno dei primi esempi di macchina a

vapore della storia. Altri studiosi, invece, ritengono che

la macchina a vapore sia di origine moderna e che

“invano si tenderebbe di rinvenire nelle vaghe tradizioni

scientifiche della Grecia e di Roma la traccia delle idee

che presiedettero alla sua creazione”. |

|

|

|

Erone

esperimenta la eolipila in presenza dei filosofi della

Scuola di Alessandria (coll. A. Gamboni). |

|

La prima

rudimentale macchina a vapore fu ideata nel 1690 dal

matematico e fisico francese Denis Papin e fu usata per

pompare l’acqua. In realtà, il dispositivo era stato

descritto dallo stesso inventore in un’opera in lingua

inglese dal titolo News Digester, in seguito alla

quale la “pentola di Papin” era detta anche digestore.

In essa, l’effettivo lavoro era eseguito dall’aria più che

dalla pressione del vapore. |

|

|

|

Papin

esperimenta la sua macchina davanti ai Professori dell’Università

di Marburgo (coll. A. Gamboni). |

|

Più efficiente si mostrò il cosiddetto

“motore atmosferico”, inventato nel 1705 dal britannico

Thomas Newcomen. Si trattava di un cilindro verticale con

uno stantuffo dotato di un contrappeso. Il vapore immesso a

bassa pressione dal fondo del cilindro spingeva verso l’alto

lo stantuffo, alleggerito dal contrappeso. Quando lo

stantuffo raggiungeva la sommità del cilindro si apriva

automaticamente una valvola e all’interno del cilindro

veniva spruzzato un getto d’acqua fredda: l’abbassamento di

temperatura faceva condensare il vapore e la pressione

atmosferica spingeva in basso lo stantuffo. Un braccio,

basculante su un perno fisso, collegava lo stelo dello

stantuffo con il contrappeso e si prolungava con una barra

che, alzandosi e abbassandosi secondo il movimento dello

stantuffo, azionava una pompa. Pur essendo poco efficiente,

il motore di Newcomen si rivelò abbastanza pratico e venne

largamente usato per pompare l’acqua fuori dalle miniere di

carbone. |

|

|

|

Sezione della macchina a vapore di Newcomen e quella

impiegata a Londra nel XVIII secolo

per la elevazione delle

acque (coll. A. Gamboni). |

|

Partendo

dall’idea di migliorare il motore di Newcomen, lo scozzese

James Watt, negli anni ’70 del XVIII secolo,

realizzò una serie di importanti invenzioni che

portarono allo sviluppo della moderna macchina a vapore.

La prima di

tali realizzazioni fu un motore comprendente una camera di

condensazione del vapore separata, che permetteva di ridurre

la perdita di fluido che si verificava nell’alternarsi di

riscaldamenti e raffreddamenti del cilindro. Nel motore di

Watt, infatti, quest’ultimo era isolato e rimaneva alla

temperatura del vapore. La camera di condensazione separata

veniva raffreddata ad acqua ed era dotata di una pompa che

creava una depressione sufficiente ad aspirare il vapore dal

cilindro e serviva anche per rimuovere l’acqua dalla camera

di condensazione.

Un’altra

radicale innovazione dei primi motori di Watt consisteva nel

fatto che in essi era la pressione del vapore, e non quella

atmosferica, a compiere lavoro utile.

Watt inventò

anche il modo di trasformare il moto rettilineo alternativo

dello stantuffo nel moto rotatorio continuo di un volano,

utilizzando dapprima un sistema di ingranaggi detto

planetario, quindi un sistema biella-manovella.

Watt introdusse

inoltre il principio del doppio effetto, secondo il quale,

il vapore viene immesso alternativamente all’una o all’altra

estremità del cilindro in modo da azionare il pistone sia

nella corsa di andata sia in quella di ritorno, e dotò il

motore di una valvola di regolazione comandata da un

meccanismo a retroazione (noto ancor oggi come regolatore di

Watt) per mantenere costante la velocità di rotazione del

volano. |

|

|

|

Schema della macchina di

Watt (da sito internet). |

|

|

|

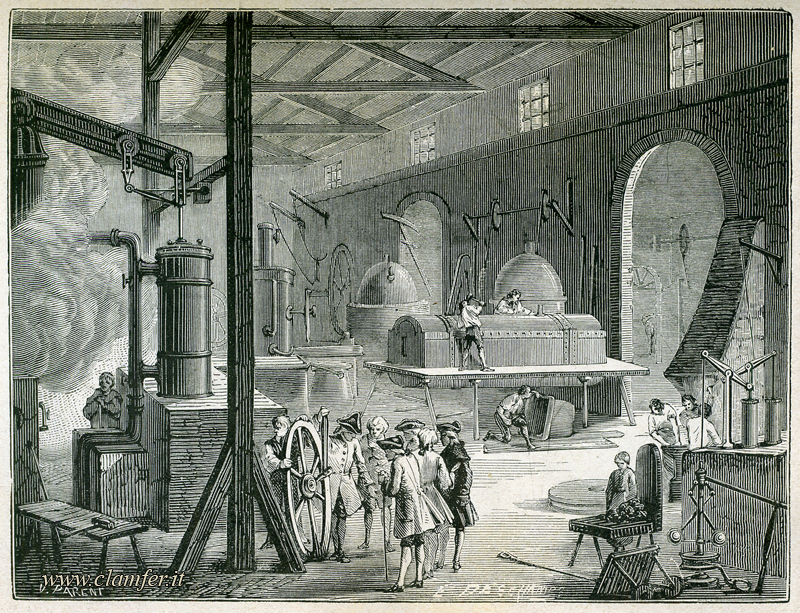

Officina

per la costruzione delle macchine a vapore di Bulton e Watt,

presso Birmingam (coll. A. Gamboni). |

|

Il primo che

tentò di costruire una macchina a vapore capace di azionare

ruote per lo spostamento fu l’ingegnere lorenese Joseph

Cugnot nel 1770. L’idea del francese era quella di impiegare

la sua macchina a vapore per il trasporto militare di pezzi

di artiglieria. L’esperimento avvenne in presenza del Duca

di Choiseul, suo protettore, del ministro della guerra e di

molti ufficiali. Purtroppo, come mostrato nella sottostante

incisione, Cugnot non fu in grado di governare il carro che,

acquistata velocità, andò a sbattere contro un muro.

Anche se il

carro ebbe vita breve, Cugnot fu premiato dal Governo con

una pensione annua di 600 franchi. Egli aveva dimostrato che

il vapore poteva essere utilizzato anche per la locomozione. |

|

|

|

Esperienza

eseguita nel 1770 a Parigi, nell’interno dell’Arsenale,

da Cougnot

con il suo carro a vapore (coll. A. Gamboni). |

|

|

|

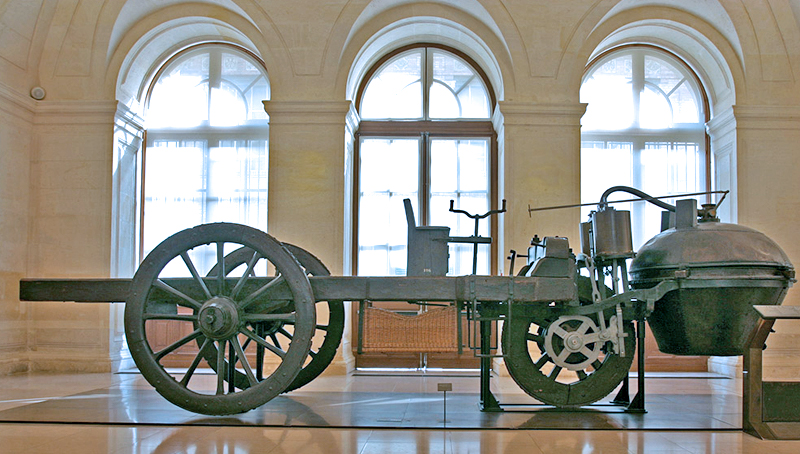

Esemplare

del carro di Cugnot custodito a Parigi presso il

Conservatorio di arti e Mestieri (da sito internet). |

|

Un’altra grande

ed interessante invenzione si deve a Robert Stirling, un

pastore protestante scozzese che, nel 1816, ideò un motore

ad aria calda a combustione esterna.

L’invenzione

scaturì dalla preoccupazione e dal pericolo che correvano i

lavoratori delle miniere e delle fonderie, a causa delle

prime macchine a vapore che, molto spesso, esplodevano per

la scarsa qualità dei materiali di cui erano costruite le

caldaie. Il motore ad aria calda non poteva esplodere perché

funzionava ad una pressione inferiore e non potevano esserci

pericolose emissioni di vapore, fornendo una alternativa più

sicura rispetto alle macchine a vapore.

Dopo una prima fase di applicazione con buon successo, il

motore di Stirling fu abbandonato a causa dei

perfezionamenti delle macchine a vapore che, a livello di

rendimento, erano più efficienti. |

|

|

|

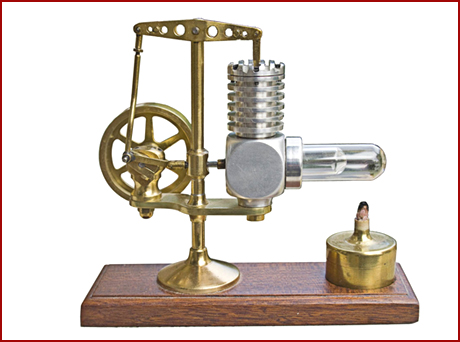

Motore di

Stirling in versione didattica e suo schema di funzionamento

(da sito internet). |

|

Furono gli inglesi a realizzare la prima

locomotiva a vapore davvero funzionante ad opera di Richard

Trevithick nel 1804. La macchina a due assi non aveva i

bordini alle ruote, ma si muoveva sui binari con profilo a

“L” che guidava il veicolo. La locomotiva aveva un unico

cilindro che, per evitare inconvenienti causati dal suo

raffreddamento, era alloggiato all’interno della caldaia e

metteva in movimento i due assi per mezzo di un rinvio

dentato. |

|

|

|

Modello della locomotiva di Trevithick

in scala 1:32 elaborato da A. Gamboni su base AIRFIX. |

|

Nel 1812

l’inglese John Blenkinsop costruì una locomotiva con due

cilindri ancora alloggiati all’interno della caldaia, che

mettevano in movimento una ruota dentata, la quale andava ad

innestarsi in una cremagliera posata di fianco ai normali

binari. La locomotiva prestò servizio per quasi 20 anni e

diede impulso allo sviluppo di successive locomotive a

cremagliera, senza tuttavia contribuire minimamente

all’evoluzione delle macchine ad aderenza naturale. |

|

|

|

Locomotiva

a cremagliera esterna realizzata da John Blenkinsop (coll.

A. Gamboni). |

|

Concludiamo

queste brevi note con l’opera di colui che è passato alla

storia come il padre della locomotiva a vapore: George

Stephenson. La sua prima locomotiva impiegata nel servizio

pubblico fu la Locomotion che, nel 1825, trainò un

treno di 27 vagoni sul primo tratto ferroviario inglese da

Stockton a Darlinton. |

|

|

|

La

Locomotion realizzata da George Stephenson nel 1825 (da sito

internet). |

|

Giorno

memorabile nella storia della locomotiva a vapore fu l’8

ottobre 1829. Il tratto ferroviario da Manchester a Liverpul

era stato completato e fu indetta una gara a Rainhill,

contea del Merseyside in Inghilterra, per designare la

locomotiva più potente. Le macchine in gara erano solo 4:

Novelty, Sans Pareil, Perseverance e la

Rocket di Stephenson, la quale risultò la più potente

trainando un treno di 19,4 tonnellate a 21 km/h. |

|

|

|

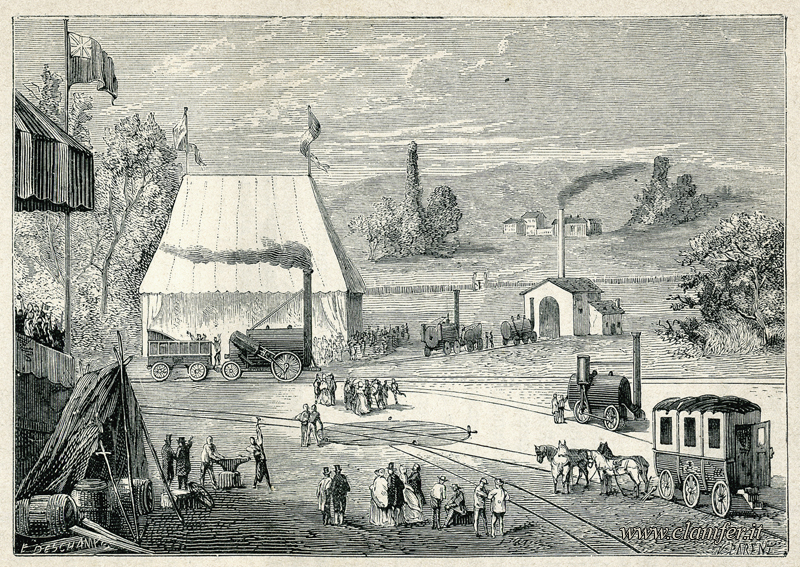

Incisione

dell’epoca che mostra le locomotive partecipanti al concorso

di Rainhill (coll. A, Gamboni). |

|

La Rocket

possedeva una caldaia orizzontale a più tubi ed un focolaio

avvolto dal serbatoio dell’acqua. Il fuoco veniva utilizzato

con il vapore di scarico per mezzo di un soffiante, i due

cilindri erano posti obliquamente, sui lati della caldaia ed

azionavano il primo asse. Questo principio basilare della

caldaia della Rocket subì pochissime modifiche fino

al tramonto della locomotiva a vapore. La motrice di

Stephenson è stata praticamente la progenitrice delle

attuali macchine a vapore.

Anche le

locomotive di Stephenson però, come quelle dei suoi

predecessori, avevano un solo ampio tubo per focolare. Si

deve al francese Marc Seguin, direttore delle ferrovie

francesi di Lion, l’idea di sostituire l’unico

focolare con tanti tubi di diametro inferiore, inventando

così la caldaia a tubi bollitori. Seguin aumentò, inoltre il

tiraggio forzato convogliando il vapore di scarico del

cilindro nel fumaiolo, facendosi precursore del soffiante.

Da allora vi è

stato sempre un crescendo di perfezionamenti che hanno fatto

l’epopea della locomotiva a vapore.

|

|

|

|